余白からアクティビティを生み出す、「あなたのため」の場所づくり

2021.06.22

2021.06.22

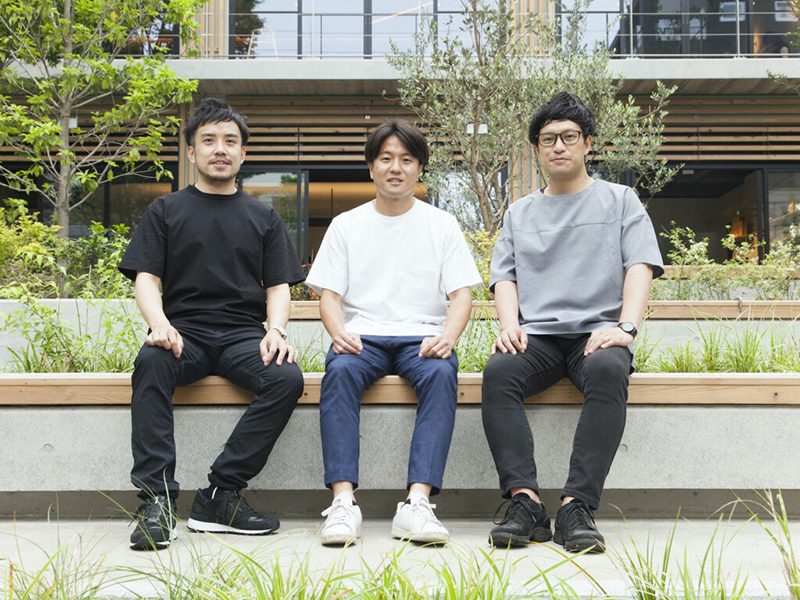

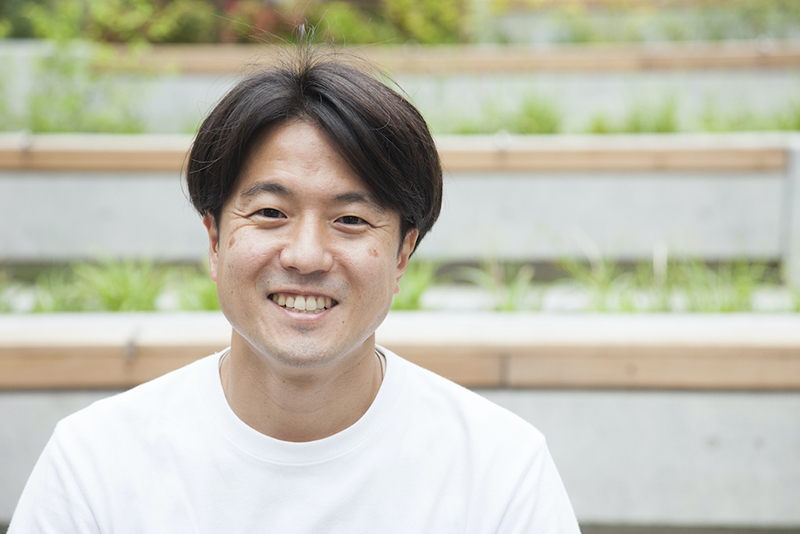

1900年の創業以来、建築によって日本の都市風景をつくってきた日建設計。同社において「都市の魅力を高める“個”のアクティビティ」をテーマとし、社会や空間へイノベーションをもたらす新事業に取り組む3名に、パブリックスペースと緑が果たす役割について話を聞いた。

国内外のパブリックスペースや都市デザイン、都市計画業務を担当する伊藤雅人さん(文中は敬称略)/株式会社日建設計(都市部門 パブリックアセットラボ)。渋谷にある「MIYASHITA PARK」の都市計画業務を担当したのをきっかけに、運営まで含めたパブリックスペースのトータルデザインの提案を行っている。

ハードからソフトまで多様なアクティビティデザインに関わる祖父江一宏さん(文中は敬称略)/株式会社日建設計(新領域開拓部門 NIKKEN ACTIVITY DESIGN lab)。大小さまざまな規模のプロジェクトや職種の領域を横断しながらアクティビティのあり方を模索する。

ストリートファニチャーと呼ばれるプロダクトや公共空間のデザインに従事する上田孝明さん(文中は敬称略)/株式会社日建設計(新領域開拓部門 NIKKEN ACTIVITY DESIGN lab)。パブリックスペースに向けたデザインでは、利用者の発想を信じ、使い方を限定しないファニチャーのあり方を探求している。

Q. 専門の異なる3人が初めて協業したのが、2018年10月に六本木にある東京ミッドタウンの芝生広場で行われた期間限定のイベント「PARK PACK」でした。このコンセプトについて教えてください。 A. そもそも公園って禁止事項が多く、アクティビティが生まれにくい状況がありました。この場所では「Tokyo Midtown DESIGN TOUCH」という展示イベントが毎年開催されていたんですが、多くの人は展示を「見に」来るのが目的となっていました。そこで、芝生広場で「見る」以外の滞在時間を増やしてもらうにはどうすればいいだろうと考えたんです。まず禁止事項がずらりと書かれた看板のかわりに「OK看板」を置くことにしました。例えば「ボールを使って体を動かす」とか「ペットと大切な時間を過ごす」といった具合です。そして、アクティビティを生み出すために必要最低限のハードとして、4個のコンテナと備品をつくりました。これらを使うことで、ギャラリーにもシネマにもなる自由な空間になりました。(伊藤) モジュールと呼ばれる可変式のファニチャーも用意しました。これは使う人によって自在に用途を変えられるものです。とくに説明をしなくても、椅子やテーブル、テントなどをみなさんが自分で考えながら手を動かして使っていただき、僕らが想定した以上のアクティビティが生まれました。この期間は「DESIGN TOUCH」史上、いちばん来場者数が多かったそうです。(祖父江)

東京ミッドタウンの芝生広場で2018年に行った期間限定のイベント「PARK PACK」。コンテナではさまざまなコンテンツが展開され、来場者どうしの多様なアクティビティが引き出された。今後の展開も検討中。(提供:日建設計)

ビビッドな色のコンテナ(左)はDJブースやワークショップなど多様な使い方ができる。トラックで移動できるため、遊休空間でのフレキシブルな利用が可能だ。モジュール(右)と呼ばれる梱包材でつくられたさまざまな形状の可変式パネルは、子供も大人も自由な発想で楽しめる。(提供:日建設計)

Q.「PARK PACK」の試みがその後、渋谷の北谷公園における「YOUR PARK」の構想につながるのですね? A. 東京ミッドタウンの芝生広場にしても、私が担当した「MIYASHITA PARK」にしても、ひとつの空間をつくったあと、場所の価値を高め続けるにはどうしたらいいのだろうと考えるようになりました。建築の仕事はつくって終わりみたいなところがあるけれど、その後の価値を決めるのは運営者の力によるところが大きい。そこで日本のパブリックスペースの運営に参画する新規事業を会社に提案し、採択されました。その第一弾が北谷公園です。行政から委託を受けて弊社を含む民間3社が指定管理として公園の運営・管理を行っています。(伊藤) 「YOUR PARK」は、簡単にいえば、「都市の空いている場所を個人でも使えるようにして楽しくしようよ」というのが目的です。コロナ禍で公共空間の役割は変化しています。家や会社から歩いて行ける範囲で、都市の遊休空間を散歩する方は増えたと思いますが、もっと幅広い用途で活用してほしいという思いもありました。そこで、「あなたのために使いましょう」という思いを込めて「YOUR PARK」と名付け、活動をはじめました。実証実験として、北谷公園では「つな木」*と呼んでいるだれもが簡単に組み立て・解体・移設できるユニットを用いた屋台を設置し、物品販売や音楽イベントなどを行いました。使い手が見つからない遊休空間や公園などと、そこに出店や表現活動をしたい人を結びつけるのが「YOUR PARK」のコンセプトです。(上田)

「YOUR PARK」の一例。「つな木」*を設置して物販スペースをつくったり、展示スペースにしたりと使い方は無限。「使いたい人」と「場所の所有者」をマッチングさせるアイディアは、今後もさまざまな場所での展開が期待される。(提供:日建設計)

Q. 場所づくりに関しては、使い手の自由度を残した可変式ファニチャーのモジュールや「つな木」*といった発想がユニークですね。 A. 最近はパブリックスペースでもオフィスでも、経営者や設計者が使い方を完全に決め込むのではなく、使う側が能動的に関われるような余白を残すのが主流になっていると感じます。(祖父江) 余白というとまっさらなノートみたいなイメージがありますが、罫線があるノートのイメージで、自由に書き込めるけれど補助線の役割も備えている、というのが大事ですね。僕は神戸の団地で育ちましたが、建物の間の狭小通路を「公園」と呼んで友達とサッカーの練習をしたり、木の枝に囲われた内部空間を秘密基地にみたてたりしていた思い出があります。いま思うとパブリックスペースを使って、完全に自分の物語の中に没頭していた。そんな自由な解釈でパブリックスペースを使っていた経験が、いまの仕事につながっているのかもしれません。公園における場所づくりや緑のあり方、「PARK PACK」のモジュールも、使う人自身の物語をつくるきっかけであってほしいと思います。(上田) 北谷公園には何もないスペースを広く取って、地面の一部にはポールを挿せる穴をあけています。ふだんは公園として自由に使うことができますが、イベントを開催するときは「つな木」*をポールに固定して活用できます。空間という余白の中に、稼働できる屋台などが罫線として引かれ、そこに人と人のアクティビティが生まれるんです。(伊藤) Q. 緑豊かな空間になるといううめきた2期の、都市における緑の役割、将来性についてどのようにご覧になっていますか? A. 大阪の駅前にあれだけの広大な緑があるというのは、それだけで大きな価値があると感じます。周囲に緑があるだけで無意識にリフレッシュできるでしょうね。(祖父江) 僕自身も、家の近所の雑木林を子供と散歩するんですが、行くたびに発見があります。公園には子供だけじゃなく、親も楽しめるコンテンツやイベントがあるともっと楽しくなると思います。(伊藤) 緑地というと、単なる憩いのツールとして考えられがちですが、もう少し遠くの未来を見てどんな「杜(もり)」にしたいのか、時間をかけながら地域の方々と一緒に考えていけるといいですね。例えば明治神宮は人工的につくられたものですが、いまや生態系ができて立派な杜になっています。うめきた2期もまた、人々の心象風景みたいな場所になるといいですね。(上田) 開発する側が完璧に準備するのではなく、使う人が緑を植えられる仕組みがあってもいいのではないでしょうか。僕の家の近くにある公園は、近所の方が花に水をやったりして面倒を見てくれているというのがわかるから安心できるんですよ。行政に管理をすべて任せるのではなく、住んでいる人が関われるのはいいものです。(祖父江)

| 伊藤雅人(いとう・まさと) 2008年に東京大学大学院都市工学専攻修了後、株式会社日建設計に入社。国内外のパブリックスペース関連業務、都市デザイン・都市計画業務を担当。2018年以降計画・企画段階から運営段階に至るまで、ハードとソフト両面でパブリックスペースをトータルデザインする事業に取り組んでいる。 祖父江一宏(そぶえ・かずひろ) 2009年に横浜国立大学大学院建築都市スクールY-GSAを卒業後、株式会社日建設計に入社。意匠設計として国内外の設計業務を担当。2019年からNADにてパブリックデザイン、ワークプレイス等、ハードからソフトまでアクティビティデザインやプロジェクトマネジメントを行う。主な仕事に「渋谷スクランブルスクエア」「てつみち」「Woven Planet Group日本橋オフィス」など。 上田孝明(うえだ・たかあき) 2006年に東京藝術大学美術学部デザイン科を卒業後、GK設計にてプロダクトや公共空間のデザインに従事。2017年に株式会社日建設計へ入社後はアクティビティデザインに取り組む。主な仕事に、「富山市LRTのトータルデザイン」「てつみち」「PARK PACK」「みっけるみなぶん」など。 |

*つな木:日建設計Nikken Wood Lab が開発した、一般流通木材とクランプ(接合器具)を組み合わせた手軽で可変性の高い木質ユニット(https://www.nikken.co.jp/ja/insights/tsunagi.html) 写真:藤本賢一 文:久保寺潤子